Por mucho tiempo que haga que no lo has visto ahí está: imponente, sutil, misterioso, natural e imperecedero.

No me puedo quejar. Estoy recuperando el ritmo de ver películas y, curiosamente, es algo que no me reconcilia con él, con el cine, sino conmigo mismo.

Así que había que volver a este hogar semiolvidado que es "Breve encuentro".

Mucho más si hoy cumple años, mucho más si quiero retomar la cadencia, mucho más si ahora tengo el tiempo para ello, mucho más si nunca se fue y no hace otra cosa que acompañarme siempre.

Me encuentro cine a cada paso.

Me lo encuentro de casualidad, mientras paseo.

Como le sucedía a Nanni Moretti, como le sucedió al Jep Gambardella que interpretaba Toni Servillo.

Tanto en "Caro Diario" como en "La Gran Belleza" tiene lugar un episodio parecido y a la vez profundamente distinto.

En los dos casos, el protagonista de la película se encuentra a una actriz (que no interpreta a un personaje sino a ella misma) y la llama por su nombre.

En los dos casos sucede en Roma.

Pero, mientras en el caso de "Caro Diario" el encuentro es de lo más cercano y mundano, la aparición que sucede en "la Gran Belleza" está rodeada de misterio y distanciamiento.

Curiosamente veinte años justos separan las dos películas.

En el primer capítulo de Caro Diario, película dirigida por él mismo en 1983, Nanni Moretti viaja en vespa recorriendo las calles de Roma mientras enumera, piensa, especula y nos ofrece las mil y un diatribas que pasan por su cabeza.

En un momento determinado, ve a dos personajes y detiene su vespa.

Cree reconocer a la chica, se baja de la moto y le grita: ¡Jennifer!, ¡Jennifer Beals!

Ella se vuelve y efectivamente, es Jennifer Beals, la actriz que se hizo famosa por "Flashdance", acompañada de su marido de entonces, Alexander Rockwell.

La conversación, llevada por Moretti, se conduce como no podía ser menos por el absurdo, mientras Jennifer trata de traducir a su marido las incoherencias del motorista.

En esta ocasión el cine hunde sus pies en la tierra, se vuelve cotidiano y se normaliza.

Misma ciudad, pero distinto es el caso de "La Gran Belleza", esa cautivadora y subyugante obra de arte dirigida en 2013 por Paolo Sorrentino.

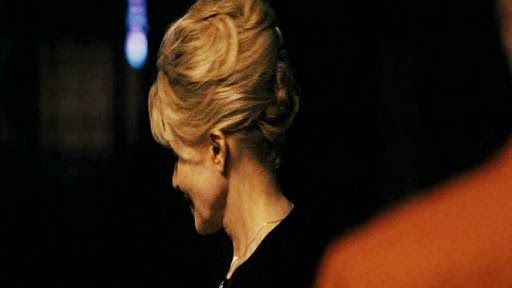

En esta ocasión el omnipresente protagonista de la cinta, Jep Gambardella, pasea por esa su Roma, nocturna, decante, y en un moneto dado, de entre las sombras, aparece una mujer.

Jep la observa y su expresión pierde ese gesto de superioridad que siempre lo acompaña para convertirse en verdadera sorpresa.

No puede evitar llamarla: "Madam Ardant" y ella se gira.

Todo en la escena se vuelve de una densidad muchísimo mayor que en "Car Diario". Este es un encuentro desde la admiración, desde la fascinación, desde el más profundo de los respetos.

Las expresiones de los dos así nos lo marcan. Un sereno placer, una honda alegría, un aura inasible, una contenida seducción.

Jep se ha encontrado con Fanny Ardant, diva del cine francés de los ochenta, y la fascinación que desprende su mirada es evidente.

La seducción quedará ahí.

La diva, la actriz, quizá paradigma de el cine en general, resulta inalcanzable.

Nos hemos cruzado con ella, nos ha sonreído, nos ha podido parecer cercana, pero vuelve su rostro y sigue su camino, perdiéndose en las sombras.

En un mundo de luces y sombras los encuentros vienen y van, aparecen y desaparecen.

Las actrices (¿reales?) dentro de una película (¿irreal?) se pierden cuando la luz que ilumina la pantalla se apaga.

Habrá que seguir caminando, a ser posible en Roma, para hacer que esos encuentros, breves o no, sean cada vez más frecuentes.