Uno no se cansa de repetirlo porque, además, es tan fácil de entender que asusta: el perfeccionamiento o el alarde técnico, si no va acompañado de un sentido, carece por completo de valor.

Es tan sencillo dejarse seducir por el artifico como perder el interés por él al poco tiempo.

Si no hay una buena razón para su uso, acaba siendo no ya cansado, sino molesto.

Dicho esto bien es cierto que para algún que otro corazón de esteta, como el de uno, cuando los dos (efecto y razón) caminan de la mano y se aportan en la imagen como un único elemento, potencian ambas su significado, aportando una fuerza nada desdeñable.

Porque además, en el mundo audiovisual, han sido los retos más técnicos o artificiales (léase Hitchcock, Welles) los que -desde la convicción y la supeditación a la historia- han conseguido los logros más atractivos visual y narrativamente.

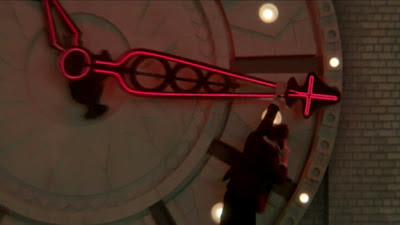

Algo de esto hay, si se me permite decirlo, en un tono menor pero muy bello, en esta transición que muestra Tim Burton en su película Frankenweenie.

Lo que se nos cuenta, en este caso, es el viaje no solo físico sino también sentimental y anímico de Vincent, el protagonista, en ese recorrido que va de su habitación a la escuela.

Y lo hace con fundidos de escenarios en un continuo movimiento de cámara para dejar claro que esa transición no es solo física.

Empieza la escena con un primer plano que mira a cámara sonriente y expectante. Nos situamos en el cuarto del protagonista, casi a oscuras, y apreciamos el proyector de cine (que emite luz, que cuenta historias, que llena su vida).

A partir de ahí todo va a ser alejamiento (la cámara se aleja de Vincet) al mismo tiempo que su rostro se vuelve más taciturno y melancólico, y a la par también de que los escenarios donde situamos al protagonista vayan cambiando.

La calidez y emoción del primer plano, el mundo único, personal e intransferible donde ese niño se siente más cómodo se diluye a medida que ese mundo se abre al resto del mundo, y de la habitación pasamos al desayuno para acabar en la escuela, donde la personalidad de Vincent se ha unificado y empobrecido a un tiempo.

El hecho además de que la figura de él permanezca en el mismo lugar (es como si no se hubiese movido, como si siguiese viviendo en su propio mundo) potencia esa lucha de fantasía y realidad, en la que el espacio gana la partida y afecta la expresión del protagonista.

Me gusta igualmente el juego de la luz.

Presente en el primer encuadre con al presencia del proyector de cine, y cobrando el protagonismo de lo imaginario, de lo inventado, de lo que existe solo en la cabeza y la imaginación de Vincent (y que le aporta, de hecho, esa luz interior que refleja su rostro), vuelve a hacerse presente en el último encuadre de una manera muy distinta: la luz, en la escuela, aparece como lo exterior, lo prohibido, lo que se proyecta de un modo casi amenazante.

Hemos viajado con Vincent sin salir de su cabeza, trasladándonos física y emocionalmente con él, en un alarde técnico fabuloso, pero con un sentido medido, meditado y ajustado a la propia historia.

Y sí: que viva la fantasía.