(pequeña disertación sin spoilers)

Ha terminado no hace demasiado un (¿podemos llamarlo experimento audiovisual?) que va mucho más allá de lo interesante. En cualquier caso se trata, con todas las palabras, de un proyecto personal, y solo por eso -creo- debería ser bien recibido.

Se trata de "Horace and Pete", la última serie de Louis C.K.

Y lo novedoso, aunque no sea tal, es la libertad con que ha sido planteada, concebida y llevada a cabo.

La idea es sencilla: Louis C.K. (cómico popular y con tirón mediático en USA) ha hecho esta webserie de diez capítulos y los ha ido subiendo a su web. Lejos de cadenas de televisión, plataformas o distribuidoras (y sus consiguientes plazos para cumplir) y ha realizado -la visión de la serie lo demuestra- su historia con total libertad, la suya, la que le dictaba su propia concepción de la idea.

Cada capítulo dura lo que dura (unos más de una hora, otros apenas sobrepasan los veinte minutos) y cuentan lo que cuentan. Hay algunos con cambios de escenario y tiempo, otros con apenas un plano y su contraplano.

Los fue subiendo conforme los iba acabando, estableció un dinero para su descarga (31 dólares la serie completa) y se dejó seducir por la historia.

No hay más. Ni menos.

Después de su visionado puedo decir que si no la mejor (criterio complicado) si me parece la serie más interesante, lúcida, tierna, valiente y depresiva que he visto en los últimos tiempos. Una perfecta mezcla entre "Cheers" y "Estudio 1", mucho más preocupada por unos vibrantes diálogos (y unas interpretaciones prodigiosas) que por la planificación o puesta en escena.

Por supuesto que tiene muchos peros (quizá la propia interpretación de Louis C.K., para mí, lo que menos me gusta) pero se nota que es la serie que ha querido, hecha entre amigos, disfrutada entre amigos, realizada con total complicidad y compromiso.

Precisamente en esa complicidad viene mi pequeño análisis.

En un diálogo (que dura cuatro minutos de capítulo, mucho para una serie normal, poco en este caso) entre Louis C.K. (que interpreta a Horace) y Steve Buscemi (que hace el papel de Pete), este último se enfada con Horace, se enfada "de verdad", y en medio de la ofuscación le suelta un "por dios, Louis" dirigido no sabemos si al personaje Horace, como debería, o a su amigo Louis.

Y nada de corten, o vamos a repetir la toma. La intensidad y veracidad de la interpretación es tal que no es necesario.

Todo rezuma ficción y realidad en "Horace and Pete" a partes iguales. Este es un buen ejemplo de ello.

Quizá por eso, si darnos cuenta, se están abriendo caminos, más allá de los canales clásicos, que permiten la realización de productos que, cuando menos, se escapan a lo que estamos acostumbrados a ver, a lo clásico, a lo que ya se sabe que funciona.

Y ese futuro indómito, con todas las salvedades que un escéptico quiera ponerle, tiene ramalazos esperanzadores.

Mostrando entradas con la etiqueta textos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta textos. Mostrar todas las entradas

miércoles, 27 de abril de 2016

sábado, 6 de junio de 2015

A la publicidad, pero con elegancia

Leía no hace mucho la que se había formado cuando La Sexta, que emite la primera temporada de True Detective, cortó el famosísimo plano secuencia del capítulo cuarto por la mitad para ir a publicidad. Sin respeto. Sin miramientos. Cortar un plano concebido como puro artificio pero a la vez como una unidad en sí mismo, a fin de satisfacer los mandamientos de don dinero. Y con ello, a todas luces, cagarla.

En este artículo desarrollan algo más la noticia.

Inmediatamente se me vinieron a la cabeza dos ejemplos de series de televisión (seguro que hay más) donde dan paso a la publicidad desde el propio pulso narrativo de la historia que estamos viendo.

Efectivamente, sobre todo en Estados Unidos, las series se hacen sabiendo el minutaje exacto de las pausas publicitarias, por lo que adecuar la narración a ellas es, más que posible, común y necesario. Aunque en estos casos la particularidad es que no tiene que ver tanto con el ritmo sino con la propia historia, y es esta -y sus personajes- la que nos llevan hasta la publicidad.

Dejando atrás la serie "24", que tanto control del tiempo ejercía, los dos casos de los que hablaba eran de "The Good Wife" y "The Simpson".

Pasemos a analizarlos:

THE GOOD WIFE

Temporada 6, Episodio 16

En el primer plano de la escena, vemos la pantalla del televisor, donde se ve la cuenta atrás para terminar las votaciones a las que se presenta la protagonista, Alicia Florrick.

En el segundo plano observamos a la propia Alicia en el salón de su casa, con dos de sus colaboradores en la campaña. La chica pregunta si lo van a decir justo ahora.

Efectivamente, el presentador de las noticias se apresta a ofrecer esos resultados que estamos esperando.

Los tres espectadores (que de algún modo somos nosotros mismos) se aprestan al momento más esperado.

Y, efectivamente, tendremos que esperar. Aquí el juego es que no solo son ellos (Alicia y sus colaboradores) los que tienen que esperar porque el programa de televisión que están viendo se va a la publicidad, sino que nosotros, espectadores de la serie de televisión, tendremos que esperar igualmente ese instante porque es la propia serie la que hace una pausa.

Observamos la desilusión de los protagonistas por el hecho de la dilación, y la pantalla funde a negro para dar paso, en la vida y en la serie, a la publicidad.

THE SIMPSON

Temporada 20, Episodio 02 (Lost Verizon)

En este otro ejemplo, Bart Simpson, que ha estado trabajando recogiendo pelotas en un campo de golf para poder hacerse con un móvil pero ha fracasado, recoge del suelo un aparato que acaba de tirar el actor Denis Leary.

Aparte de sorprenderse y alegrarse por el hecho en sí, lo primero que dice cuando lo tiene es: "Anda, y se pueden ver anuncios" mientras acerca el móvil a la pantalla, que se vuelve a negro para precisamente dar paso a los anuncios correspondientes.

Ese negro y ese paso a publicidad que solo podremos entender en su totalidad si vemos la serie en Estados Unidos, porque en España los cortes publicitarios no respetan esta estructura, y si hemos tenido el imperdonable vicio de habernos bajado el capítulo de internet -qué decir- todavía menos.

En este artículo desarrollan algo más la noticia.

Inmediatamente se me vinieron a la cabeza dos ejemplos de series de televisión (seguro que hay más) donde dan paso a la publicidad desde el propio pulso narrativo de la historia que estamos viendo.

Efectivamente, sobre todo en Estados Unidos, las series se hacen sabiendo el minutaje exacto de las pausas publicitarias, por lo que adecuar la narración a ellas es, más que posible, común y necesario. Aunque en estos casos la particularidad es que no tiene que ver tanto con el ritmo sino con la propia historia, y es esta -y sus personajes- la que nos llevan hasta la publicidad.

Dejando atrás la serie "24", que tanto control del tiempo ejercía, los dos casos de los que hablaba eran de "The Good Wife" y "The Simpson".

Pasemos a analizarlos:

THE GOOD WIFE

Temporada 6, Episodio 16

En el primer plano de la escena, vemos la pantalla del televisor, donde se ve la cuenta atrás para terminar las votaciones a las que se presenta la protagonista, Alicia Florrick.

En el segundo plano observamos a la propia Alicia en el salón de su casa, con dos de sus colaboradores en la campaña. La chica pregunta si lo van a decir justo ahora.

Efectivamente, el presentador de las noticias se apresta a ofrecer esos resultados que estamos esperando.

Los tres espectadores (que de algún modo somos nosotros mismos) se aprestan al momento más esperado.

Y, efectivamente, tendremos que esperar. Aquí el juego es que no solo son ellos (Alicia y sus colaboradores) los que tienen que esperar porque el programa de televisión que están viendo se va a la publicidad, sino que nosotros, espectadores de la serie de televisión, tendremos que esperar igualmente ese instante porque es la propia serie la que hace una pausa.

Observamos la desilusión de los protagonistas por el hecho de la dilación, y la pantalla funde a negro para dar paso, en la vida y en la serie, a la publicidad.

THE SIMPSON

Temporada 20, Episodio 02 (Lost Verizon)

En este otro ejemplo, Bart Simpson, que ha estado trabajando recogiendo pelotas en un campo de golf para poder hacerse con un móvil pero ha fracasado, recoge del suelo un aparato que acaba de tirar el actor Denis Leary.

Aparte de sorprenderse y alegrarse por el hecho en sí, lo primero que dice cuando lo tiene es: "Anda, y se pueden ver anuncios" mientras acerca el móvil a la pantalla, que se vuelve a negro para precisamente dar paso a los anuncios correspondientes.

Ese negro y ese paso a publicidad que solo podremos entender en su totalidad si vemos la serie en Estados Unidos, porque en España los cortes publicitarios no respetan esta estructura, y si hemos tenido el imperdonable vicio de habernos bajado el capítulo de internet -qué decir- todavía menos.

viernes, 22 de mayo de 2015

Denis Villeneuve: con una palabra basta

¿Coincidencia?

¿Casualidad?

No lo creo.

O sí, quién lo sabe.

El caso es que la filmografía de Denis Villeneuve, director de cine canadiense nacido en 1967, está compuesta de seis largometrajes.

Hasta ahí bien.

La cosa se complica (o se simplifica, según se vea) si analizamos los títulos de sus cintas:

Maelström (2000)

Polytechnique (2009)

Incencies (2010)

Prisioners (2013)

Enemy (2013)

Sicario (2015)

Sí. Efectivamente. Todas las películas compuestas por una única palabra.

¿Coincidencia? ¿Casualidad? Sería cuestión de preguntarle.

Caí en la cuenta el otro día, en el estreno de su última película, esta misma semana en Cannes, aunque algo había cruzado por mi mente viendo casi de seguido Incendies, Prisioners y Enemy.

Hasta le perdonaría que tenga una primera película ("Un 32 août sur terre") que no se ajuste al canon si se hubiera autoimpuesto esta regla y la cumpliese a lo largo y ancho de su trayectoria.

Como leo igualmente que ha recibido el encargo de dirigir la segunda parte de Blade Runner (¿dónde te metes, Denis?) sin título todavía, yo me arriesgo y le recomiendo uno: "Dos".

En cualquier caso, los juegos con las palabras, con las letras, con los números -los juegos en general- me pueden.

Como cuando me di cuenta que David Mamet (con cinco letras en su nombre y cinco en su apellido) había dirigido una primera película "House Games" con cinco letras en su primer y segundo nombre, y que su segunda película, "Things Change" tenía seis y seis. Sí, y "cinco" que, además, es el único número en castellano con el mismo número de letras que cifras indica.

Por eso y por mucho más, Denis, te animo a que sigas con el juego.

A veces, con una palabra basta, así que dime "sí".

domingo, 14 de septiembre de 2014

Marina Abramovic: La artista está presente. (Sobre la coherencia o lo bien hecho)

Al final todo es una cuestión de elección.

No resulta tan importante lo que está bien o mal hecho (cuestión más bien subjetiva) sino aquello que tiene coherencia, que pertenece a un discurso claro, que tiene una intencionalidad bien marcada.

Muchas veces digo que el lenguaje narrativo (como tantos otros lenguajes) es como una gran caja de herramientas. Todas valen, sí, pero cada una para una cosa distinta. Y si coges una u otra, si eliges esta o aquella tiene que ser por una razón. Tiene que ser con una intención. No es lo mismo sacar un tornillo que clavar un clavo.

Nadie dice que sea fácil, pero el resultado final dependerá en gran medida de esas decisiones.

Una sensación de falta de acierto (evidentemente subjetiva) la tuve viendo el impecable documental "Marina Abramovic: La artista está presente" sobre la retrospectiva que hubo en el MOMA de la artista serbia.

Y es que es eso: era demasiado impecable.

Lleno de artificios, juegos, montaje, sonidos y cambios que -a mi entender- no iban con el "espíritu" de esa obra.

El comienzo del documental era, en este sentido, toda una declaración de principios:

En una pieza pensada para ser ejecutada en el mismo MOMA -y gran reclamo de la exposición- Abramovic estuvo más de 700 horas sentada inmóvil frente a una mesa y una silla vacía, donde los espectadores eran invitados a sentarse frente a ella, para mirarse, para compartir, para conectar.

En eso consistía la pieza.

Otra cosa distinta es cómo nos la cuenta el documental.

En ese arranque vemos a Marina Abramovic en primer plano (más cerca, en realidad, de cómo la veríamos si estuviésemos frente a ella) con la cabeza agachada y los ojos cerrados.

Con lentitud e intensidad, sube la cabeza, abre los ojos y (nos) mira.

Y aquí viene, para mí, la falta de coherencia.

Sin apenas darnos tiempo a reposar nuestra mirada en los ojos de Marina, empiezan una sucesión de planos, de rostros, de miradas, de ángulos de la escena.

Pero mi cuerpo de espectador quería que ese plano de la artista mirándome se hubiera mantenido. Treinta segundos, un minuto, ¿por qué no tres, o cinco? Quiero sentir esa intensidad, y para sentirla necesito tiempo, necesito un plano mantenido, necesito que me fuercen, que busquen mi límite, que me obliguen.

La opción elegida, en cambio, es completamente distinta. Todo es dinámico, incluso emocionante (vemos rostros perplejos, concentrados) respiramos el ambiente que podía haber en la sala, pero perdemos la intensidad de la pieza, el valor de enfrentarnos a la mirada de la artista.

De hecho, tras ese bombardeo de planos distintos volvemos al mismo plano de ella, pero no para que nos mire a nosotros, sino para cortar rápido y comprobar la reacción final de la pieza, para mostrarnos las lágrimas en primerísimo primer plano de la espectadora que en realidad estaba frente a ella.

Muy eficaz, demasiado tramposo.

El documental entero está lleno de estos artificios. Insisto: le aportan dinamismo y viveza, pero le resta coherencia.

Otro ejemplo claro tiene que ver con el (famosísimo por cómo se movió en las redes) encuentro que se produjo -23 años después- entre Ulay, que había sido su pareja artística y sentimental, y Marina Abramovic, en esa misma pieza, en ese mismo espacio.

La realización de esta parte del documental no empieza mal.

Vemos a una serie de espectadores que se sientan frente a Marina Abramovic previa a la aparición -intensa, emocionante, tremenda como no podía ser de otra manera- de Ulay.

Pero llega el minuto 1:39, y, justo en el momento que Marina sube la cabeza y abre los ojos, justo en el momento en que Ulay la mira, ahí están: el piano, los violines, la banda sonora.

Ahora sí se lo voy a decir, señores Matthew Akers y Jeff Dupre: no era necesario.

Han pasado veintitrés años sin verse, tienen tanta presencia en sus cuerpos, tanta intensidad en sus ojos que un piano tratando de sacarme las lágrimas me molesta.

Me hubiese gustado verlos en silencio. Con el sonido ambiente de la sala y poco más.

Porque un poco de coherencia, a veces, no está de más.

No resulta tan importante lo que está bien o mal hecho (cuestión más bien subjetiva) sino aquello que tiene coherencia, que pertenece a un discurso claro, que tiene una intencionalidad bien marcada.

Muchas veces digo que el lenguaje narrativo (como tantos otros lenguajes) es como una gran caja de herramientas. Todas valen, sí, pero cada una para una cosa distinta. Y si coges una u otra, si eliges esta o aquella tiene que ser por una razón. Tiene que ser con una intención. No es lo mismo sacar un tornillo que clavar un clavo.

Nadie dice que sea fácil, pero el resultado final dependerá en gran medida de esas decisiones.

Una sensación de falta de acierto (evidentemente subjetiva) la tuve viendo el impecable documental "Marina Abramovic: La artista está presente" sobre la retrospectiva que hubo en el MOMA de la artista serbia.

Y es que es eso: era demasiado impecable.

Lleno de artificios, juegos, montaje, sonidos y cambios que -a mi entender- no iban con el "espíritu" de esa obra.

El comienzo del documental era, en este sentido, toda una declaración de principios:

En una pieza pensada para ser ejecutada en el mismo MOMA -y gran reclamo de la exposición- Abramovic estuvo más de 700 horas sentada inmóvil frente a una mesa y una silla vacía, donde los espectadores eran invitados a sentarse frente a ella, para mirarse, para compartir, para conectar.

En eso consistía la pieza.

Otra cosa distinta es cómo nos la cuenta el documental.

En ese arranque vemos a Marina Abramovic en primer plano (más cerca, en realidad, de cómo la veríamos si estuviésemos frente a ella) con la cabeza agachada y los ojos cerrados.

Con lentitud e intensidad, sube la cabeza, abre los ojos y (nos) mira.

Y aquí viene, para mí, la falta de coherencia.

Sin apenas darnos tiempo a reposar nuestra mirada en los ojos de Marina, empiezan una sucesión de planos, de rostros, de miradas, de ángulos de la escena.

Pero mi cuerpo de espectador quería que ese plano de la artista mirándome se hubiera mantenido. Treinta segundos, un minuto, ¿por qué no tres, o cinco? Quiero sentir esa intensidad, y para sentirla necesito tiempo, necesito un plano mantenido, necesito que me fuercen, que busquen mi límite, que me obliguen.

La opción elegida, en cambio, es completamente distinta. Todo es dinámico, incluso emocionante (vemos rostros perplejos, concentrados) respiramos el ambiente que podía haber en la sala, pero perdemos la intensidad de la pieza, el valor de enfrentarnos a la mirada de la artista.

De hecho, tras ese bombardeo de planos distintos volvemos al mismo plano de ella, pero no para que nos mire a nosotros, sino para cortar rápido y comprobar la reacción final de la pieza, para mostrarnos las lágrimas en primerísimo primer plano de la espectadora que en realidad estaba frente a ella.

Muy eficaz, demasiado tramposo.

El documental entero está lleno de estos artificios. Insisto: le aportan dinamismo y viveza, pero le resta coherencia.

Otro ejemplo claro tiene que ver con el (famosísimo por cómo se movió en las redes) encuentro que se produjo -23 años después- entre Ulay, que había sido su pareja artística y sentimental, y Marina Abramovic, en esa misma pieza, en ese mismo espacio.

La realización de esta parte del documental no empieza mal.

Vemos a una serie de espectadores que se sientan frente a Marina Abramovic previa a la aparición -intensa, emocionante, tremenda como no podía ser de otra manera- de Ulay.

Pero llega el minuto 1:39, y, justo en el momento que Marina sube la cabeza y abre los ojos, justo en el momento en que Ulay la mira, ahí están: el piano, los violines, la banda sonora.

Ahora sí se lo voy a decir, señores Matthew Akers y Jeff Dupre: no era necesario.

Han pasado veintitrés años sin verse, tienen tanta presencia en sus cuerpos, tanta intensidad en sus ojos que un piano tratando de sacarme las lágrimas me molesta.

Me hubiese gustado verlos en silencio. Con el sonido ambiente de la sala y poco más.

Porque un poco de coherencia, a veces, no está de más.

miércoles, 12 de marzo de 2014

Un consejo

Las cosas se llaman como se llaman por algo.

El cine se llama cine por una razón, la misma que hace que en la RAE identifiquemos al mismo tiempo en esa palabra el arte y la industria cinematográfica con el lugar donde se proyecta.

Por eso me permito dar un consejo: Si podéis, siempre que podáis, ir al cine a ver cine.

El cine, en el cine.

Fuera de toda discusión (acondicionamiento de las salas, programación, precios, etc.) el cine es el lugar donde más y mejor se puede disfrutar una película.

Ahora sí, viene la contradicción.

El cine, en el cine, pero en versión original.

Sin duda.

Otra cosa sería como ir al Prado a disfrutar de Las Meninas con unas gafas de sol.

Impensable.

Sé que tradicionalmente en España hay -y sobre todo ha habido- grandísimos, inmensos dobladores. Pero no.

A día de hoy, una vez que entras en el disfrute de las voces originales, se convierte en un camino sin retorno. Yo así lo he vivido, así lo vivo.

Por eso la disyuntiva entre ver una película doblada en el cine o subtitulada en casa, a veces (sobre todo en función de qué película) no tiene fácil solución.

A veces (sobre todo en la dinámica virtual de hoy en día) hay que elegir la segunda.

Debe ser por eso que a mí, personalmente, no me da ningún remordimiento ver películas en casa, en versión original, que ni se han proyectado en las pantallas españolas (en mi ciudad) ni se les espera.

Pero estoy divagando.

No era ese el consejo del que hablaba en el título.

Esto era solo un preámbulo.

La cosa va como sigue:

No seré yo quien juzgue.

No seré yo el que diga ni regañe si veis una película bajada pues -sí, es un reconocimiento en toda regla- yo también lo hago.

Hay plataformas (tipo Filmin, para entendernos) que cubren una demanda -pero no toda- de un espectador ávido por estar al día.

No seré yo quien os juzgue, cada uno que enfoque este tema como mejor lo vea. Pero si lo hacéis, si os bajáis películas por la razón que sea, ahí va mi consejo:

1) Bajad siempre en versión original.

2) Buscad los subtítulos aparte (en formato srt)

3) Ya sabéis que hay que nombrarlo igual que el vídeo. Tampoco ese es el consejo.

EL CONSEJO ES ESTE:

4) Abrid el archivo srt con un editor de texto. Id al final y borrad la última parte del archivo. Suele ser la firma, la "autoría" de quien lo ha hecho.

No es por quitarle mérito.

Es porque tienen la mala costumbre de impresionar esta firma en el último plano de la película, antes de que ésta haya fundido a negro, antes de que empiecen los títulos de crédito.

Y no.

Ya no es un cine, ya no es el sonido, ya no es la calidez de la pared iluminada.

Ya es que te digan cuándo acaba una peli antes de que acabe.

Y eso no.

Eso sí que no.

Eso sería -parafraseando la imagen que he elegido para ilustrar este texto- estropear una bonita amistad que está a punto de comenzar.

y 5) Una vez borrado ese último párrafo le dais a Archivo/Guardar y, si no ha podido ser en una sala, preparaos para disfrutar el cine en casa.

El cine se llama cine por una razón, la misma que hace que en la RAE identifiquemos al mismo tiempo en esa palabra el arte y la industria cinematográfica con el lugar donde se proyecta.

Por eso me permito dar un consejo: Si podéis, siempre que podáis, ir al cine a ver cine.

El cine, en el cine.

Fuera de toda discusión (acondicionamiento de las salas, programación, precios, etc.) el cine es el lugar donde más y mejor se puede disfrutar una película.

Ahora sí, viene la contradicción.

El cine, en el cine, pero en versión original.

Sin duda.

Otra cosa sería como ir al Prado a disfrutar de Las Meninas con unas gafas de sol.

Impensable.

Sé que tradicionalmente en España hay -y sobre todo ha habido- grandísimos, inmensos dobladores. Pero no.

A día de hoy, una vez que entras en el disfrute de las voces originales, se convierte en un camino sin retorno. Yo así lo he vivido, así lo vivo.

Por eso la disyuntiva entre ver una película doblada en el cine o subtitulada en casa, a veces (sobre todo en función de qué película) no tiene fácil solución.

A veces (sobre todo en la dinámica virtual de hoy en día) hay que elegir la segunda.

Debe ser por eso que a mí, personalmente, no me da ningún remordimiento ver películas en casa, en versión original, que ni se han proyectado en las pantallas españolas (en mi ciudad) ni se les espera.

Pero estoy divagando.

No era ese el consejo del que hablaba en el título.

Esto era solo un preámbulo.

La cosa va como sigue:

No seré yo quien juzgue.

No seré yo el que diga ni regañe si veis una película bajada pues -sí, es un reconocimiento en toda regla- yo también lo hago.

Hay plataformas (tipo Filmin, para entendernos) que cubren una demanda -pero no toda- de un espectador ávido por estar al día.

No seré yo quien os juzgue, cada uno que enfoque este tema como mejor lo vea. Pero si lo hacéis, si os bajáis películas por la razón que sea, ahí va mi consejo:

1) Bajad siempre en versión original.

2) Buscad los subtítulos aparte (en formato srt)

3) Ya sabéis que hay que nombrarlo igual que el vídeo. Tampoco ese es el consejo.

EL CONSEJO ES ESTE:

4) Abrid el archivo srt con un editor de texto. Id al final y borrad la última parte del archivo. Suele ser la firma, la "autoría" de quien lo ha hecho.

No es por quitarle mérito.

Es porque tienen la mala costumbre de impresionar esta firma en el último plano de la película, antes de que ésta haya fundido a negro, antes de que empiecen los títulos de crédito.

Y no.

Ya no es un cine, ya no es el sonido, ya no es la calidez de la pared iluminada.

Ya es que te digan cuándo acaba una peli antes de que acabe.

Y eso no.

Eso sí que no.

Eso sería -parafraseando la imagen que he elegido para ilustrar este texto- estropear una bonita amistad que está a punto de comenzar.

y 5) Una vez borrado ese último párrafo le dais a Archivo/Guardar y, si no ha podido ser en una sala, preparaos para disfrutar el cine en casa.

sábado, 1 de marzo de 2014

Me encuentro con el cine (en Roma) a cada paso: de Caro Diario a La Gran Belleza

Me encuentro con el cine a cada paso.

Por mucho tiempo que haga que no lo has visto ahí está: imponente, sutil, misterioso, natural e imperecedero.

No me puedo quejar. Estoy recuperando el ritmo de ver películas y, curiosamente, es algo que no me reconcilia con él, con el cine, sino conmigo mismo.

Así que había que volver a este hogar semiolvidado que es "Breve encuentro".

Mucho más si hoy cumple años, mucho más si quiero retomar la cadencia, mucho más si ahora tengo el tiempo para ello, mucho más si nunca se fue y no hace otra cosa que acompañarme siempre.

Me encuentro cine a cada paso.

Me lo encuentro de casualidad, mientras paseo.

Como le sucedía a Nanni Moretti, como le sucedió al Jep Gambardella que interpretaba Toni Servillo.

Tanto en "Caro Diario" como en "La Gran Belleza" tiene lugar un episodio parecido y a la vez profundamente distinto.

En los dos casos, el protagonista de la película se encuentra a una actriz (que no interpreta a un personaje sino a ella misma) y la llama por su nombre.

En los dos casos sucede en Roma.

Pero, mientras en el caso de "Caro Diario" el encuentro es de lo más cercano y mundano, la aparición que sucede en "la Gran Belleza" está rodeada de misterio y distanciamiento.

Curiosamente veinte años justos separan las dos películas.

En el primer capítulo de Caro Diario, película dirigida por él mismo en 1983, Nanni Moretti viaja en vespa recorriendo las calles de Roma mientras enumera, piensa, especula y nos ofrece las mil y un diatribas que pasan por su cabeza.

En un momento determinado, ve a dos personajes y detiene su vespa.

Cree reconocer a la chica, se baja de la moto y le grita: ¡Jennifer!, ¡Jennifer Beals!

Ella se vuelve y efectivamente, es Jennifer Beals, la actriz que se hizo famosa por "Flashdance", acompañada de su marido de entonces, Alexander Rockwell.

La conversación, llevada por Moretti, se conduce como no podía ser menos por el absurdo, mientras Jennifer trata de traducir a su marido las incoherencias del motorista.

En esta ocasión el cine hunde sus pies en la tierra, se vuelve cotidiano y se normaliza.

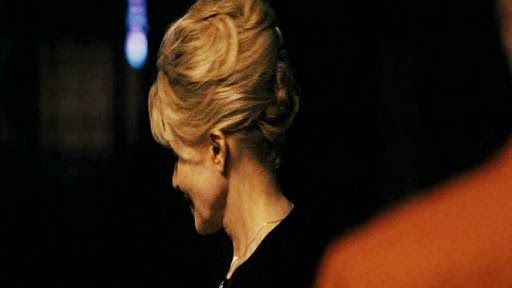

Misma ciudad, pero distinto es el caso de "La Gran Belleza", esa cautivadora y subyugante obra de arte dirigida en 2013 por Paolo Sorrentino.

En esta ocasión el omnipresente protagonista de la cinta, Jep Gambardella, pasea por esa su Roma, nocturna, decante, y en un moneto dado, de entre las sombras, aparece una mujer.

Jep la observa y su expresión pierde ese gesto de superioridad que siempre lo acompaña para convertirse en verdadera sorpresa.

No puede evitar llamarla: "Madam Ardant" y ella se gira.

Todo en la escena se vuelve de una densidad muchísimo mayor que en "Car Diario". Este es un encuentro desde la admiración, desde la fascinación, desde el más profundo de los respetos.

Las expresiones de los dos así nos lo marcan. Un sereno placer, una honda alegría, un aura inasible, una contenida seducción.

Jep se ha encontrado con Fanny Ardant, diva del cine francés de los ochenta, y la fascinación que desprende su mirada es evidente.

La seducción quedará ahí.

La diva, la actriz, quizá paradigma de el cine en general, resulta inalcanzable.

Nos hemos cruzado con ella, nos ha sonreído, nos ha podido parecer cercana, pero vuelve su rostro y sigue su camino, perdiéndose en las sombras.

En un mundo de luces y sombras los encuentros vienen y van, aparecen y desaparecen.

Las actrices (¿reales?) dentro de una película (¿irreal?) se pierden cuando la luz que ilumina la pantalla se apaga.

Habrá que seguir caminando, a ser posible en Roma, para hacer que esos encuentros, breves o no, sean cada vez más frecuentes.

Por mucho tiempo que haga que no lo has visto ahí está: imponente, sutil, misterioso, natural e imperecedero.

No me puedo quejar. Estoy recuperando el ritmo de ver películas y, curiosamente, es algo que no me reconcilia con él, con el cine, sino conmigo mismo.

Así que había que volver a este hogar semiolvidado que es "Breve encuentro".

Mucho más si hoy cumple años, mucho más si quiero retomar la cadencia, mucho más si ahora tengo el tiempo para ello, mucho más si nunca se fue y no hace otra cosa que acompañarme siempre.

Me encuentro cine a cada paso.

Me lo encuentro de casualidad, mientras paseo.

Como le sucedía a Nanni Moretti, como le sucedió al Jep Gambardella que interpretaba Toni Servillo.

Tanto en "Caro Diario" como en "La Gran Belleza" tiene lugar un episodio parecido y a la vez profundamente distinto.

En los dos casos, el protagonista de la película se encuentra a una actriz (que no interpreta a un personaje sino a ella misma) y la llama por su nombre.

En los dos casos sucede en Roma.

Pero, mientras en el caso de "Caro Diario" el encuentro es de lo más cercano y mundano, la aparición que sucede en "la Gran Belleza" está rodeada de misterio y distanciamiento.

Curiosamente veinte años justos separan las dos películas.

En el primer capítulo de Caro Diario, película dirigida por él mismo en 1983, Nanni Moretti viaja en vespa recorriendo las calles de Roma mientras enumera, piensa, especula y nos ofrece las mil y un diatribas que pasan por su cabeza.

En un momento determinado, ve a dos personajes y detiene su vespa.

Cree reconocer a la chica, se baja de la moto y le grita: ¡Jennifer!, ¡Jennifer Beals!

Ella se vuelve y efectivamente, es Jennifer Beals, la actriz que se hizo famosa por "Flashdance", acompañada de su marido de entonces, Alexander Rockwell.

La conversación, llevada por Moretti, se conduce como no podía ser menos por el absurdo, mientras Jennifer trata de traducir a su marido las incoherencias del motorista.

En esta ocasión el cine hunde sus pies en la tierra, se vuelve cotidiano y se normaliza.

Misma ciudad, pero distinto es el caso de "La Gran Belleza", esa cautivadora y subyugante obra de arte dirigida en 2013 por Paolo Sorrentino.

En esta ocasión el omnipresente protagonista de la cinta, Jep Gambardella, pasea por esa su Roma, nocturna, decante, y en un moneto dado, de entre las sombras, aparece una mujer.

Jep la observa y su expresión pierde ese gesto de superioridad que siempre lo acompaña para convertirse en verdadera sorpresa.

No puede evitar llamarla: "Madam Ardant" y ella se gira.

Todo en la escena se vuelve de una densidad muchísimo mayor que en "Car Diario". Este es un encuentro desde la admiración, desde la fascinación, desde el más profundo de los respetos.

Las expresiones de los dos así nos lo marcan. Un sereno placer, una honda alegría, un aura inasible, una contenida seducción.

Jep se ha encontrado con Fanny Ardant, diva del cine francés de los ochenta, y la fascinación que desprende su mirada es evidente.

La seducción quedará ahí.

La diva, la actriz, quizá paradigma de el cine en general, resulta inalcanzable.

Nos hemos cruzado con ella, nos ha sonreído, nos ha podido parecer cercana, pero vuelve su rostro y sigue su camino, perdiéndose en las sombras.

En un mundo de luces y sombras los encuentros vienen y van, aparecen y desaparecen.

Las actrices (¿reales?) dentro de una película (¿irreal?) se pierden cuando la luz que ilumina la pantalla se apaga.

Habrá que seguir caminando, a ser posible en Roma, para hacer que esos encuentros, breves o no, sean cada vez más frecuentes.

viernes, 26 de abril de 2013

La narración televisiva: una realidad ficcionada

Recuerdo haber tenido esa impresión ya con el atentado de las Torres Gemelas y, no hace demasiado, ha vuelto a mis pensamientos con el ocurrido en la maratón de Boston: cada vez más, la supuesta realidad informativa que consumimos a través de la televisión nos llega ficcionada.

Y no entro en la manipulación (más o menos burda, más o menos evidente) que se refiere al tratamiento de las mismas. En este caso me centro más en la parte formal, en la parte tanto visual como narrativa.

Hemos estado acostumbrados, hasta no hace mucho, a que la imagen informativa, con un carácter más documental, inmediato y supuestamente objetivo, se sirviera en un único plano, más bien abierto y general, que bastaba para cubrir y mostrar determinado acontecimiento.

Ahora, gracias a la multiplicación de cámaras situadas en los eventos, a la irrupción del cámara amateur, podemos conseguir contar un suceso como si de una película se tratara, combinando planos medios con generales, picados, cercanos o contrapicados.

Y, no puedo evitar pensarlo, eso hace (al menos es el efecto que produce en mí) que me aleje, que me separe, que lo viva como una ficción más que como la realidad que supuestamente me venden.

No tengo claro si es simplemente un artificio, o hay una intencionalidad concreta.

Puedo entender que haya distintas cámaras en un partido de fútbol, o en una carrera de 100 metros, y que se nos cuente mediante la alternancia de planos para buscar el dinamismo.

Pero si veo cómo explota una bomba o cómo un avión se estrella (sucesos no previstos previamente por el que captura) mediante una medida planificación que alterna los puntos de vista, los planos y hasta la duración de los mismos en una controlada coreografía no puedo dejar de pensar que, una vez más, eso que me cuentan no tiene que ver conmigo.

P.D.

No hace mucho tuve el desagradable gusto de ver un documental completamente doblado.

Siempre pensé que el conservar el diálogo original incluso en las copias dobladas (con un volumen menor pero siempre presente), cuando se trata de un documental, te agarra más a la realidad de quien te habla. Conectas con alguien que no es un actor y cuya historia debe ser escuchada a través de su propia voz, por mucho que se subtitule o doble.

Creo en definitiva que cuando de esa supuesta "realidad" estamos hablando hay códigos que, por mucho signo de los tiempos que estemos viviendo, no se deben saltar.

Ya bastante nos cuesta creernos las cosas.

martes, 5 de marzo de 2013

Breve encuentro, año III

A quién no le ha ocurrido.

Te sabe mal, pero es así.

A quién no se le ha olvidado la fecha de un cumpleaños (hermano, amigos, padres o novia) enfangados como estamos en el quehacer diario, en la rutina que nos engulle.

Pues a mí me acaba de pasar. En este caso con un blog.

Breve Encuentro nació hace ya tres años (y cinco días) entre las sombras de una estación de tren y con la ilusión del viaje a punto de partir.

Nació entre las bambalinas de unas imágenes proyectadas y de cómo éstas perduran en nuestra retina.

Nació de una pasión que como todas se atempera con el paso de los días, que se vuelve más real, más mundana.

Decía -y no solo- Frederic Beigbeder que el amor dura tres años.

Nada más lejos de la realidad.

Porque si nace y muere al instante, siempre será eterno.

Y así, como un proyector de cine que acompasa sus días con el soniquete imperecedero del obturador, mal que bien este blog seguirá, a su ritmo lento de estación de tren y partires varios, mirando siempre hacia la pared iluminada.

sábado, 10 de marzo de 2012

Moebius y el breve encuentro

Ni siquiera estaba en Granada en aquella época.

Acabada la carrera universitaria, vivía en un Madrid que me acogería aún diez años más.

Pero fue mi hermano a la exposición de la que, ni siquiera sé por qué, guardo yo el díptico conmemorativo.

Hoy Moebius ya no está pero su obra permanece.

El breve encuentro que ocurre cuando vemos una película, leemos una novela o disfrutamos una historieta palidece frente al breve encuentro del que podamos disfrutar de los creadores de las mismas.

Quizá por eso debiéramos quedarnos con la eternidad de ese momento que supone enfrentarse a la obra y no a quién la haya hecho.

La obra, querámoslo o no, trasciende y trascenderá siempre los ojos, las manos y las voces de quienes las ejecutan.

No es mala la mitomanía cuando una noche como esta se presta, simplemente, a quedarse en casa, hacerse un té y abrir lentamente las páginas del Arzach, del Incal, del mundo de los sueños.

Reencontrase con ellas, eternizar el breve, el inasible, el etéreo encuentro.

Y la persona, el creador, estará tras sus páginas.

Qué duda cabe.

Más allá de los sueños

yacen hermosas

apariencias.

Van solas

o en pequeños grupos,

insensibles a nuestros

deseos.

Afirman también

que más allá de ellas

está el auténtico país

donde todo se transforma

en eterna verdad.

MOEBIUS

Suscribirse a:

Entradas (Atom)